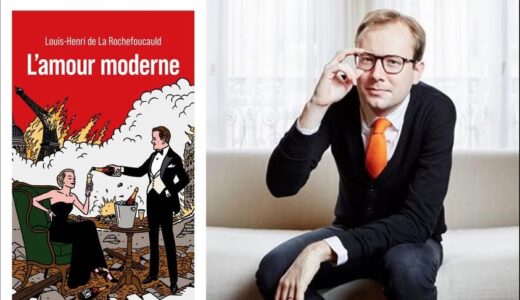

Le Book club de We Culte/ »L’Amour moderne ». Louis-Henri de La Rochefoucauld orchestre avec ironie le naufrage sentimental d’un quadragénaire parisien, tiraillé entre les illusions d’une jeunesse dorée et les injonctions affectives d’une époque en perpétuelle recomposition. Comment peut-on encore aimer aujourd’hui ?

« L’Amour moderne » évoque l’époque qui a digéré les idéaux, recyclé les sentiments, industrialisé les affects, l’amour, devenu produit de consommation

Il y a dans l’ouverture de L’Amour moderne une lumière d’adieu, celle d’un été qui finit et d’une enfance qui s’efface.

Ivan Kamenov, huit ans, enfant d’honneur d’un mariage mondain, porte les alliances dans une église de Champagne et découvre, dans une charmille, un premier émoi érotique. « Il en avait conçu une certaine idée de l’amour – bien trop candide, et qui ne pouvait pas tenir longtemps. » Tout est déjà là : le souvenir fondateur, la promesse d’un roman sentimental teinté d’ironie, et le spectre d’une illusion bientôt fracassée.

Car Ivan, devenu adulte, est un homme seul, séparé, vaguement célèbre, dramaturge en panne d’inspiration, quadragénaire légèrement las mais encore debout, qui regarde le monde avec détachement. Les années ont poli sa lucidité comme elles ont rongé ses certitudes.

Il vit sous les dorures d’un passé figé, héritier d’une famille russe blanche, élevé dans le mythe d’un monde perdu, tiraillé entre le goût de la tragédie et la tentation de la comédie. « À l’image de certains rescapés d’un accident ou d’une maladie lourde, il avait pris la vie comme une sorte de temps additionnel où il fallait trouver de l’amusement. »

Après un mariage qui avait tenu dix ans, il était maintenant séparé depuis un an et se trouvait à la croisée des chemins. C’est à ce moment qu’un producteur, Michel Hugo, propriétaire du théâtre Mélusine, lui offre de relancer sa carrière avec une pièce calibrée dans laquelle son épouse – une actrice qui ne tourne plus, mais qui a connu son heure de gloire – aurait le premier rôle.

— « J’ai un titre pour vous : L’Amour moderne. L’amour, c’est toujours vendeur. Jetez-nous sur les planches trois femmes de générations différentes, ajoutez-y un homme un peu niais, veillez à la diversité, soyez inclusif, et le tour est joué. (…) Votre nom sera accolé à celui d’une actrice oscarisée ! De surcroît dans le plus beau théâtre de Paris. Ce sera excellent pour votre prestige. Et, tout en avançant dans votre carrière, vous ferez acte de charité. »

La scène pourrait être burlesque. Elle est surtout cruelle. L’époque a digéré les idéaux, recyclé les sentiments, industrialisé les affects. L’amour, devenu produit de consommation, se vend, se joue, se scénarise – mais la sincérité, elle, reste introuvable.

Ivan flotte. Il relit Tourgueniev, lit Barthes sans comprendre, se moque gentiment de lui-même, multiplie les souvenirs et les digressions, dans un Paris « socialement bien cartographié », peuplé « d’éditeurs cyniques, d’ex-femmes directes, d’amies plus lucides que tendres ».

Dans cette comédie sociale, on retiendra aussi la voix féminine, celle d’Albane qui ne se résout pas à jouer les potiches, se tient à distance du bavardage ambiant, reprend des études. « Dans un texte de Virginia Woolf, Albane avait retenu cette image : les bons livres agissent sur vous comme une opération de la cataracte, en vous offrant une vision plus nette du monde. Connaître quand on ne s’y attend pas ce que Woolf appelait des “moments d’être” était son ambition première. »

On comprend alors que L’Amour moderne n’est pas seulement un titre ironique. C’est aussi une tentative d’approcher ces « moments d’être », même à travers les maladresses, les non-dits, les accidents.

Ivan, sous ses dehors d’aristocrate décati et de dandy désabusé, cherche encore. Lui qui a connu l’amour avant les algorithmes de rencontre doute et tremble, mais continue d’espérer. D’autres ont renoncé, on choisi la violence et iront jusqu’au meurtre.

Le style de l’auteur du Club des vieux garçons est net, élégant, rapide. En fin observateur des vanités contemporaines, le critique littéraire de L’Express poursuit ici une œuvre construite à la frontière du comique et du tragique. Les titres de chapitres l’illustrent parfaitement : « Gatsby le Maléfique », « De l’humiliation considérée comme un des beaux-arts » ou encore « Le crime aurait été presque parfait ».

Dans ce théâtre existentiel, chacun tient son rôle, mais aucun n’est dupe. Et Ivan, entre deux aphorismes et trois verres de vin blanc, finit par reconnaître que l’amour ne se résume pas à une bonne pièce. « Tu pourras refaire l’histoire mille fois, ça n’y changera rien : la complexité d’un couple, les ambiguïtés d’un mariage, tout ce qui se noue et tout ce qu’on tait, il y a trop de nuages mouvants, en perpétuelle métamorphose, pour qu’un livre puisse en figer sur le papier l’hypothétique vérité… ».

Henri-Charles Dahlem

- « L’Amour moderne« Louis-Henri de La Rochefoucauld. Éditions Robert Laffont. Roman, 256 p., 20 €. Paru le 21/08/2025

- Retrouvez cet article ainsi que l’ensemble des chroniques littéraires de Henri-Charles Dahlem sur le site Collection de livres

A propos de l’auteur

Louis-Henri de La Rochefoucauld est critique littéraire et écrivain. Il est l’auteur de dix romans dont Châteaux de sable (Robert Laffont, 2021 ; prix des Deux Magots), et Les Petits farceurs (Robert Laffont, 2023 ; prix Roger-Nimier). Il a également publié Mémoires d’un avare, La Prophéthie de John Lennon, Le Club des vieux Garçons et La Révolution française. (Source : Éditions Robert Laffont)