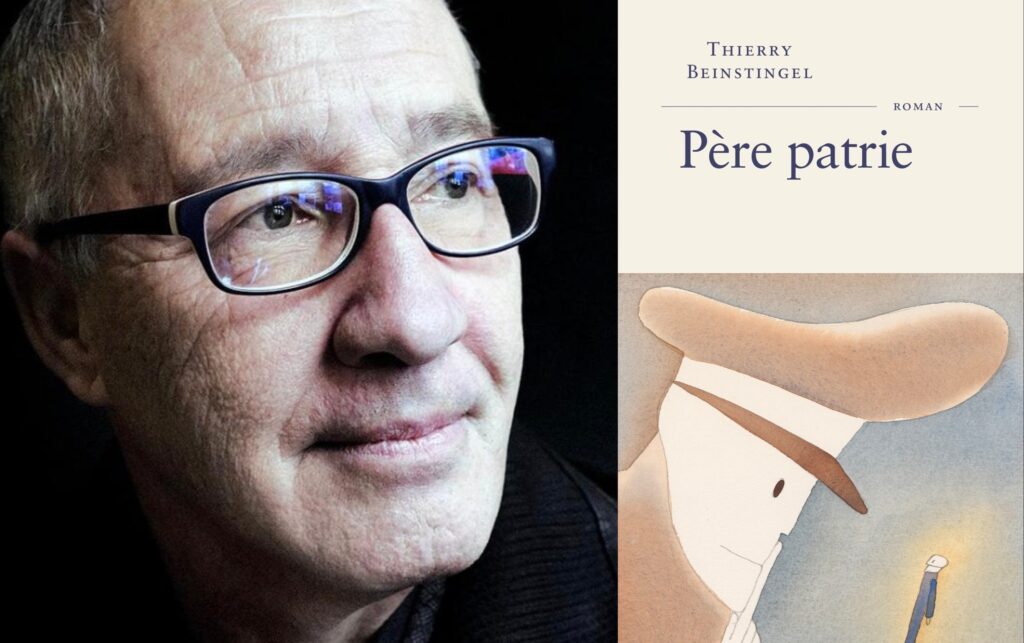

Le Book Club de We Culte/Rentrée littéraire 2025. Dans son nouveau roman « Père patrie », Thierry Beinstingel s’aventure dans la fable politique. Autour de Joska, un vieillard vénéré, surveillé et trahi et son fils Tibor, arrivé au pouvoir en s’appuyant sur l’image du héros paternel, il décortique les mécanismes de l’autorité, parle de la filiation et des fractures du pouvoir. Glaçant et nécessaire !

« Père patrie » : À l’heure où les démocraties chancellent et où les récits se font de plus en plus simplistes, Thierry Beinstingel choisit la fable dense, la parabole lente et glaçante

Il est là, dans un fauteuil usé, dans un silence que seul brise le bruissement d’un skaï fatigué. Il s’appelle Joska. Quatre-vingt-seize ans au compteur, la tête lourde et la mémoire vacillante. Pour s’occuper de lui, il a Dolores, une lingère, une cuisinière, un jardinier, un secrétaire, quelques femmes de ménage et des soldats pour le garder. L’ancien héros de guerre n’a plus grand-chose d’un mythe.

Sa légende tient désormais dans un uniforme décoré et dans la propagande que son fils, Tibor, chef de l’État, entretient à coups de caméras de surveillance et d’images pieuses. Car Joska n’est plus un père, ni même un homme : il est devenu un symbole. Il avait huit ans quand il s’est retrouvé au cœur des combats de la Seconde guerre mondiale et réussira – dans des circonstances très particulières – à s’en sortir. Un sauvetage que tient du miracle et va le propulser héros national. Adulé et soutenu par le pouvoir, il voit son aura grandir. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, il fait la rencontre d’Anke, la femme de sa vie.

« Cette période faste est à son comble lorsque Anke met au monde son premier enfant le 15 juillet 1948, un fils prénommé Tibor. Elle a vingt-quatre ans et Joska est dans sa vingt-deuxième année. Tibor sera rapidement confié à une nourrice, là encore, cadeau du président ». Cinq ans plus tard une petite sœur baptisée Pelaja et très vite surnommée Peli vient agrandir le cercle familial. C’est alors que deux drames surviennent, la mort de Peli et de sa mère, entraînant Joska dans un « tunnel noir ».

Soixante ans plus tard, des éléments épars surgissent « visions, odeurs, bruits ou paroles, gestes et hésitations. Cela survient sans crier gare, sans qu’il cherche à convoquer ces sensations. (…) Ça le laisse toujours dans un état de détresse incroyable, dont la manifestation première est une fatigue immense, l’impression que sa tête est la boule d’un bilboquet, tenue par un jongleur invisible et habile, réussissant chaque fois à enfoncer la sphère, chaque fois plus violemment sur la tige, semblable à une pointe qui traverse son cœur. »

Grâce à Lena, la fille de Dolores, qui a pris la relève durant la convalescence de sa mère, et s’est prise d’affection pout le vieil homme, il a trouvé une interlocutrice attentive. En attendant des nouvelles de son mari, parti au front pour une guerre aussi floue que lointaine, elle partage ses craintes avec Joska. Car quelque chose ne tourne pas rond dans le royaume de Tibor. L’autorité, le culte, la paranoïa semblent avoir atteint un point de non-retour.

Thierry Beinstingel déploie ce récit dans un décor imaginaire mais étrangement familier. Ce pays d’Europe centrale où le pouvoir bascule lentement dans la folie pourrait être n’importe lequel. L’essentiel n’est pas là. L’essentiel est dans le lien qui se défait entre un père et son fils, dans cette tragédie muette où l’amour filial devient instrument de pouvoir, et la mémoire, matière à propagande.

Le roman repose sur une tension lente, retenue. Joska se lève, avance, glisse, tombe, se redresse. Chaque geste devient combat, chaque effort une résistance minuscule. L’âge, ici, n’est pas misérable : il est digne. Joska, s’il n’a plus la force d’agir, garde celle de penser. Il se souvient d’un cheval tenu par un licol, du souffle des naseaux sur son épaule. Il lit Cicéron, De la République, Des lois, pendant que son fils gouverne par la peur.

Mais c’est surtout dans le regard qu’il porte sur Lena – et sur le tatouage de Louise Michel, puis sur celui, grotesque et menaçant, d’une sirène armée d’une dague – que l’on sent son vacillement. L’Histoire, les idéaux, la violence : tout se confond dans ce corps vieilli.

Ici, pas de révolte spectaculaire. Juste un glissement. Un étouffement. Un soupçon qui prend corps. Le soldat qui ne regarde pas l’écran au moment crucial. Et cette vieille maison, transformée en prison dorée, où l’on fume sous un puits de lumière.

Ce roman parle du pouvoir, bien sûr, mais aussi du corps, de ce qu’il reste quand tout vacille. Il parle de la vieillesse comme ultime champ de bataille. Il parle des silences paternels, de l’aveuglement, de ce moment où un père comprend que son fils est devenu un tyran. Il parle, enfin, de ce que l’on transmet malgré soi. Et c’est sans doute là que Père patrie frappe le plus fort.

À l’heure où les démocraties chancellent et où les récits se font de plus en plus simplistes, Thierry Beinstingel choisit la fable dense, la parabole lente et glaçante. Il dit peu, mais il dit juste. Et dans cette langue contenue, dans cette atmosphère presque feutrée, résonne une inquiétude sourde, obstinée, qui nous suit longtemps après la dernière page.

Henri-Charles Dahlem

- Père patrie Thierry Beinstingel. Éditions Fayard. Roman, 256 p., 20,90 €. Paru le 13/08/2025

- Retrouvez cet article ainsi que l’ensemble des chroniques littéraires de Henri-Charles Dahlem sur le site Collection de livres

À propos de l’auteur

Écrivain reconnu pour ses explorations du monde du travail et des enjeux sociétaux, Thierry Beinstingel est l’auteur de nombreux romans. Ils désertent (2012) lui a valu le Prix Eugène Dabit du roman populiste ainsi que le Prix Jean Amila-Meckert. À travers ses œuvres, il interroge les tensions sociales et politiques de nos sociétés contemporaines. (Source : Éditions Fayard)