Le Book Club de We Culte. Avec Le livre de Kells, Sorj Chalandon livre ici son roman le plus personnel. Remontant aux années 70 et à la source de sa vocation d’écrivain, ce récit autobiographique raconte sa fuite du domicile familial à Lyon, ses longs mois dans la rue et son engagement aux côtés des maoïstes, ses sauveurs. Édifiant et bouleversant.

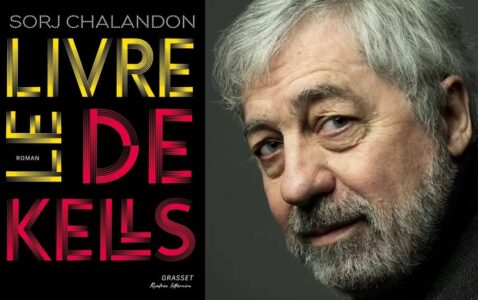

Le livre de Kells : un roman édifiant et bouleversant dans lequel Sorj Chalandon puise dans ses blessures d’enfance pour nourrir son œuvre

« La rue ne m’a pas bouffé tout de suite. Elle a d’abord joué avec moi. Septembre avait été magnifique, malgré des nuits fraîches. Lorsqu’il pleuvait, ses porches m’abritaient, ses stations de métro m’accueillaient, ses abribus. J’avais échangé mon blouson contre une cape noire et mon foulard pour un bracelet de perles. J’avais décidé de prendre la route d’Ibiza à l’hiver, lorsque les brouillards et le givre étoufferaient Paris. Je venais de quitter l’enfance pour les trottoirs, les caves d’immeubles, les derniers étages, où aucune bonne ne ressort de chez elle après son travail. Il me faudrait domestiquer Paris et aussi que la ville m’apprivoise. »

Nous sommes en 1970. Sorj a 17 ans. Il a décidé de quitter définitivement sa famille. Sa mère, qui est dans la confidence, lui glisse un billet de 100 francs. Son père, violent, raciste et antisémite qu’il appelle « l’Autre » ne doit rien savoir. Avec un sac pour seul bagage, il veut partir vers le sud, à Ibiza puis aller à Katmandou. La réalité sera tout autre.

Très vite, il se retrouve sans le sou sur les trottoirs de Paris. Pour s’en sortir, il essaie de trouver un moyen de gagner un peu d’argent. « J’ai été nettoyeur de poubelles dans une clinique de banlieue, trieur de fiches de restaurant aux Œuvres Universitaires, plongeur dans un restaurant grec, peintre de vitrines de Noël, laveur de carreaux dans une école maternelle, livreur pour un chapelier, nettoyeur de matériel de construction, vigile dans un garage, réceptionniste de nuit dans un hôtel, terrassier. Un jour, deux, une semaine, jamais plus. Payé de la main à la main en liquide. Billets, pièces, casse-croûte, paire de chaussures usagées, une autre forme de mendicité. »

C’est alors qu’il fait la connaissance des maoïstes. La Gauche prolétarienne vend La Cause du peuple dans les rues. Ces militants offrent plus qu’un journal : une fraternité, un idéal, un toit. Le jeune homme adopte le nom de guerre « Kells », en référence à l’évangéliaire irlandais du IXe siècle.

L’engagement devient total. Manifestations, affrontements, actions clandestines. La violence politique remplace la violence paternelle. Le collectif révolutionnaire offre cette famille que l’adolescent n’a jamais eue. Chalandon décrit avec finesse cette période d’embrasement. L’espoir de changer le monde. La solidarité entre camarades. L’ivresse de l’action directe. Mais aussi les premiers doutes qui s’immiscent.

Les événements s’accumulent pourtant. La mort de Pierre Overney, ouvrier de Renault tué par un vigile. L’affaire de Bruay-en-Artois et ses approximations judiciaires. La prise d’otages des Jeux olympiques de Munich. Autant de fractures qui révèlent les aveuglements de la Gauche prolétarienne.

Le narrateur découvre peu à peu les contradictions du mouvement. Entre idéaux révolutionnaires et dérapages sectaires. Entre solidarité affichée et manipulations internes. L’organisation qui l’a sauvé de la rue montre ses failles.

C’est dans cette désillusion que naît l’écrivain. « J’avais renoncé à la rue pour le bain chaud de Daniel, j’étais entré en rage avec le premier coup donné, je pouvais désormais renoncer à la violence par la grâce de quelques traits d’encre. » Les dessins, puis les mots deviennent l’arme de libération définitive.

Sorj Chalandon manie une prose d’une justesse saisissante. Son style alterne entre lyrisme et brutalité. Les descriptions de la précarité glacent. Les scènes d’engagement politique vibrent d’authenticité. L’auteur puise dans ses blessures d’enfance pour nourrir son œuvre. On comprend désormais d’où viennent les enfants maltraités de L’Enragé et du Petit Bonzi. Cette autobiographie éclaire rétrospectivement toute son œuvre.

Henri-Charles Dahlem

- Le livre de Kells Sorj Chalandon. Roman. Éditions Grasset 384 p., 23 €. Paru le 14/08/2025

- Retrouvez cet article ainsi que l’ensemble des chroniques littéraires de Henri-Charles Dahlem sur le site Collection de livres

A propos de l’auteur

Après trente-quatre ans à Libération, Sorj Chalandon est aujourd’hui journaliste au Canard enchaîné. Ancien grand reporter, prix Albert-Londres (1988), il est aussi l’auteur de douze romans, tous parus chez Grasset. Le Petit Bonzi (2005), Une promesse (2006 – prix Médicis), Mon traître (2008), La Légende de nos pères (2009), Retour à Killybegs (2011 – Grand Prix du roman de l’Académie française), Le Quatrième Mur (2013 – prix Goncourt des lycéens), Profession du père (2015), Le Jour d’avant (2017), Une joie féroce (2019), Enfant de salaud (2021), L’Enragé (2023 – Prix des auditeurs de Justice et Prix Eugène-Dabit du roman populiste) et Le livre de Kells (2025) (Source: Éditions Grasset)