Livre. Avec « Rien à déclarer », son quatrième recueil de nouvelles, l’auteur américain Richard Ford rappelle qu’il est bien un des meilleurs dans le genre, outre-Atlantique. En dix (bonnes) nouvelles, il propose autant de destins et vies ordinaires avec des personnages aussi seuls que solitaires et qui se retournent sur leur passé. Un livre qui, à toutes ses pages, sonne juste.

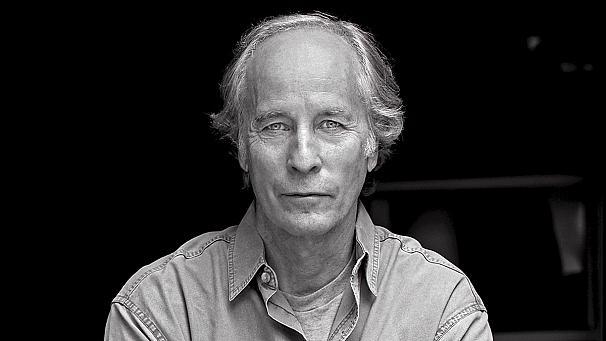

Richard Ford : « à mes yeux, écrire sur les choses les plus sombres est un acte d’optimisme. Je le pense toujours. Dans mes livres, il est essentiellement question de rédemption, de résilience »

Vivant de passion pour la pêche, la chasse et le journalisme, il avoue, le dit et répète : « Je n’ai jamais rêvé de devenir écrivain. Écrire n’est pas toute ma vie. Je peux arrêter demain sans problème ». On lit : « La vie, ce sera ça, désormais, pensa-t-il. Un catalogue. Les conversations, les rencontres, les gens, les départs, les arrivées. Les choses qui passent, fantomatiques. Rien d’effroyable ».

«Rien à déclarer» de Richard Ford : dix nouvelles, dix destins ordinaires…

Né le 16 février 1944 à Jackson, Mississipi, et grandi dans l’Arkansas près de son grand-père, Richard Ford a reçu le prix Pulitzer et le PEN / Faulkner Award en 1996 pour « Indépendance », le troisième volume du cycle littéraire « Frank Bascombe », le prix Fémina étranger en 2013 pour « Canada » et le prix Princesse des Asturies en 2016 pour l’ensemble de son œuvre. En cet été finissant, l’écrivain américain revient, à 77 ans, à nous avec un nouvel et quatrième recueil de nouvelles presque banalement titré « Rien à déclarer ».

Donc, dix nouvelles pour un exercice dans lequel Ford confirme être l’un des meilleurs en activité outre-Atlantique, dans un genre dans lequel la concurrence est d’un très haut niveau… Dans les pas de l’auteur de « Rien à déclarer », on se retrouve à New York, dans le Michigan, à La Nouvelle-Orléans, à Paris, à Dublin… Il y a des hommes, des femmes. Toutes et tous regardent dans le rétroviseur de la vie. Pour la plupart, ils.elles sont seul.e.s- les hasards de la vie les ont fait.e.s séparé.e.s, veufs ou veuves out tout ordinairement célibataires.

Chez ces personnages, il y a des interrogations- sur l’avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain. Ainsi, « le deuxième été après la mort de sa femme, Peter Boyce décida de louer la petite maison au bout de Cod Cove Road ». Avocat, il est persuadé qu’il va rebondir, se réinventer à la condition de renouer avec sa fille- mais le hasard lui fait rencontrer une jeune femme perdue qu’il va héberger dans la maison qu’il vient de louer près de celle où il fut heureux dans sa vie précédente, et qui le rejoindra dans son lit. La question surgit, cinglante : pourquoi, persuadé qu’il était qu’elle allait l’assassiner ? Dans une autre nouvelle, cette fois située à Paris, dans la nuit de l’élection de Bill Clinton à la présidence des Etats-Unis, en sortant d’un bar, Jimmy Green se fait sacrément tabassé. Il a « la sensation d’être ivre plutôt que blessé »…

Des avocats, d’un certain âge, croisent une femme qu’ils ont aimée dans leur jeunesse, il s’en suit une promenade. Ou encore un riche homme d’affaires assure être heureux dans son deuxième mariage. Mais sa femme va demander le divorce au motif qu’il « lui semblait être un homme qui croyait à une proximité toujours plus grande entre mari et femme, au partage des problèmes et au dépassement, difficile, des frictions qui menaient à une intimité toujours plus profonde ». D’autres encore comme Jonathan Bell ou Ricky Grace, des Américains ou des Irlandais, savent qu’ils ont passé depuis quelque temps leur mi-vie.

Tous se doivent de faire le même constat : ils se débattent avec la solitude, le dépaysement, voire la rupture. Alors, comme l’écrit Richard Ford, « la vie, ce sera ça, désormais (…) Les choses qui passent. Rien d’effroyable ». La vie qui va, chez Richard Ford qui jure ses grands dieux qu’il n’y a rien d’autobiographique dans les dix nouvelles de « Rien à déclarer », c’est souvent un mélange (mal)heureux de déception et de malentendus, de doutes et d’inconfort ; de désarrois, aussi.

C’est aussi une vie enveloppée d’ironie… Souvent, « l’écrivain malgré lui » qu’est Richard Ford a revendiqué, parmi ses influences, deux majeures : l’Américain James Salter (1925- 2015), maître de la précision et de la mélancolie, et la Canadienne Alice Munro, 90 ans, experte du discours indirect. Des auteurs qui lui ont légué l’art de rapporter les regrets, les rendez-vous manqués, les occasions perdues. Oui, vraiment, il n’y a rien à déclarer… si ce n’est, comme l’a confié Richard Ford, qu’ « à mes yeux, écrire sur les choses les plus sombres est un acte d’optimisme. Je le pense toujours. Et puis j’aimerais qu’on reconnaisse que je sais imaginer autre chose que des histoires sombres. Dans mes livres, il est essentiellement question de rédemption, de résilience »…

- A lire : « Rien à déclarer » de Richard Ford. Traduit par Josée Kamoun. Editions de l’Olivier, 386 pages, 22,50 €.

EXTRAIT

«Quand votre père meurt et que vous n’avez que seize ans, bien des choses changent. La vie au lycée change. Vous êtes maintenant le garçon dont le père a disparu. On vous plaint, mais on vous dévalue aussi, et même on vous en veut- de quoi, vous ne le savez pas au juste. L’air qui vous entoure change de consistance. Autrefois, il vous contenait, étanche. A présent, il s’y est creusé une brèche, qui vous fait peur, pas si peur pourtant. Et puis il y a votre mère, et sa perte à compenser- ou, du moins, dans laquelle s’insérer- en même temps qu’on gère ses propres sensations. La peur… »