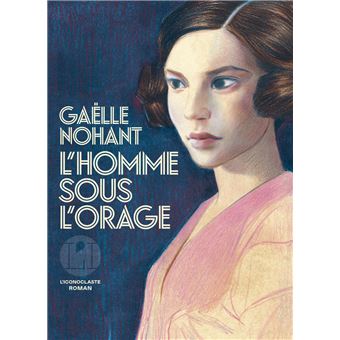

Le Book club de We Culte. En janvier 1917, faisant fi du refus de sa mère, une jeune fille décide de cacher un déserteur dans le grenier de leur domaine. Avec « L’homme sous l’orage », Gaëlle Nohant mêle avec son habituel souffle romanesque le roman d’apprentissage et la réflexion sur la guerre et sur l’art. Brillant !

« L’Homme sous l’orage » : Avec ce nouveau roman, Gaëlle Nohant poursuit un travail de mémoire et de réinvention intime qui traverse l’ensemble de son œuvre.

L’arrivée inopinée d’un étranger un soir d’orage est une belle occasion pour Rosalie de tromper son ennui. En ce début d’année 1917, elle se languit dans la vaste demeure du domaine viticole que sa mère doit désormais diriger. « La peste soit de cet hiver humide, du conflit qui s’éternise et la prive de son père et de son frère », pense-t-elle, lasse de devoir tricoter des chaussettes pour l’effort de guerre alors qu’elle rêve de se rendre utile à l’hôpital, de sortir enfin de l’enfance.

C’est alors que le tonnerre éclate, la porte retentit, et que l’inconnu surgit. Et si Isaure, sa mère, congédie le visiteur sans autre forme de procès, elle le retrouve transi de froid et lui propose de se réfugier au grenier.

Il s’appelle Théodore. Un nom chuchoté par sa mère qui devait le connaître. Au fil des jours, elle va le nourrir, lui apporter du vin et du tabac ainsi que quelques livres.

Malgré son mutisme, elle finit par découvrir qu’il est artiste-peintre, qu’il passait ses étés à Collioure et qu’il a réalisé le portrait de sa mère qui trône en majesté dans la maison.

Et, du haut de ses 19 ans, va finir par se prendre d’affection pour ce déserteur qui, après plus de deux années sur le front, n’a pas voulu continuer à combattre, lui qui avait des amis allemands, les peintres Franz Marc et August Macke qui l’ont accueilli très généreusement chez eux avant que n’éclate la guerre.

Malgré les précautions prises par Rosalie, une bonne finit par découvrir le refuge de Théodore, mais plutôt que de dénoncer la fille de la patronne, elle se dit qu’elle pourrait profiter de la situation et arrondir ses fins de mois. D’abord anéantie, Rosalie accepte le marché et finira par trouver, moyennant finances, une aide précieuse, notamment lorsqu’elle doit s’absenter.

Et quand Théodore, qui a retrouvé goût à la peinture, propose à la bonne de la rétribuer avec un tableau, cette dernière accepte de poser pour lui, provoquant par la même occasion la jalousie de Rosalie.

Les jours passent sans que les nouvelles du front ne s’améliorent. Les convois de blessés en provenance du front qui garnissent les hôpitaux en témoignent. Et Rosalie, qui aide le personnel médical, se rend bien compte des terribles conditions qu’affrontent ceux dont les corps sont lacérés, dont les visages sont en lambeaux, ceux qui doivent être amputations, ceux qui n’ont plus que le silence pour dire leur souffrance.

Ce qu’elle aperçoit là-bas n’est pas seulement le désastre du monde : c’est le reflet intérieur de Théodore, de ce qu’il a fui, et peut-être, de ce qu’il a perdu. Dès lors, son geste n’apparaît plus comme une transgression mais comme une tentative de réparation — pour elle-même, pour lui, pour un père et un frère qui, eux, sont toujours en guerre.

Soumise aux remords, aux craintes, au regard de la société, Rosalie, comme dans un roman d’apprentissage, cherche une figure masculine à laquelle s’arrimer — non pour s’y soumettre, mais pour grandir, se connaître, décider. Théodore, dans son mutisme d’homme abîmé, devient le miroir inversé du héros : il ne brandit pas son courage, il vit avec sa honte, ses doutes, ses souvenirs fragmentés. Il est cet homme qui n’a pas su — ou pas pu — se conformer. Et pourtant, c’est peut-être lui qui, paradoxalement, la réconciliera avec le réel.

Car L’homme sous l’orage est aussi un roman sur le regard. Celui d’une société qui juge, mais aussi celui de l’artiste, du peintre, qui sauve ce qu’il voit en le posant sur la toile. La langue de la romancière est elle-même picturale, sensorielle, d’une finesse d’observation remarquable.

On y sent la pluie sur les vitres, le craquement du parquet sous les pas nus de Rosalie, la brûlure de la cire sur ses doigts, la moiteur d’un grenier mal aéré. Tout cela dessine un monde clos, presque cinématographique — un décor de film en noir et blanc, où le grain de l’image révèle ce que les mots taisent.

Avec ce nouveau roman, Gaëlle Nohant poursuit un travail de mémoire et de réinvention intime qui traverse l’ensemble de son œuvre. Déjà dans Le bureau d’éclaircissement des destins, elle s’attachait à rendre justice aux disparus de la Seconde Guerre mondiale, à ceux dont il fallait retracer la trace, la vérité, les restes.

À travers le personnage d’Hélène, elle racontait là aussi une quête — celle d’une filiation empêchée, d’un père inconnu, et la nécessité d’un geste de réparation. L’Histoire chez Nohant est toujours affaire de transmission et de reconnaissance. Elle n’y cherche pas la fresque, mais le cœur battant des individus.

On retrouve également dans L’homme sous l’orage cette tension entre la morale collective et la vérité intérieure, déjà à l’œuvre dans La part des flammes, où les héroïnes défiaient les conventions sociales au péril de leur honneur, ou dans La femme révélée, où le secret et l’exil forgeaient peu à peu une identité nouvelle.

Plus encore que dans ses précédents romans, Nohant signe ici un livre contenu, dense, où le non-dit, les silences, la suggestion remplacent les grandes envolées. Une écriture plus intérieure, peut-être plus nue, mais toujours habitée par une même empathie : celle qui embrasse les êtres à la marge, les égarés, les oubliés du devoir.

Et c’est peut-être là que réside la force de ce roman : dans sa manière de faire émerger, au cœur du vacarme historique, une voix ténue, celle d’une jeune fille en éveil et d’un homme en fuite. Deux figures que l’orage a réunies, deux âmes qui se cherchent dans un monde en ruine. Et ce lien qui naît, fragile et clandestin, devient alors plus fort que toutes les assignations, plus vrai que tous les discours.

Henri-Charles Dahlem

- L’homme sous l’orage. Gaëlle Nohant. Éditions de l’Iconoclaste. Roman 350 p., 21,90 €; Paru le 21/08/2025

- Retrouvez cet article ainsi que l’ensemble des chroniques littéraires de Henri-Charles Dahlem sur le site Collection de livres

A propos de l’autrice

Gaëlle Nohant manie les mots comme d’autres sculptent le marbre : avec précision, ferveur et une infinie délicatesse. Née en 1973, elle explore, roman après roman, les méandres du passé pour en raviver la flamme, offrant aux lecteurs des récits où l’histoire devient chair et souffle.

Révélée par L’Ancre des rêves, elle s’impose avec La Part des flammes, fascinante immersion dans l’incendie du Bazar de la Charité, avant de frapper les esprits avec Légende d’un dormeur éveillé, hommage au poète Robert Desnos. Chaque livre est une invitation à écouter les voix enfouies, à sonder l’âme humaine avec une élégance aussi érudite qu’émotive. (Source : Interforum)